————————

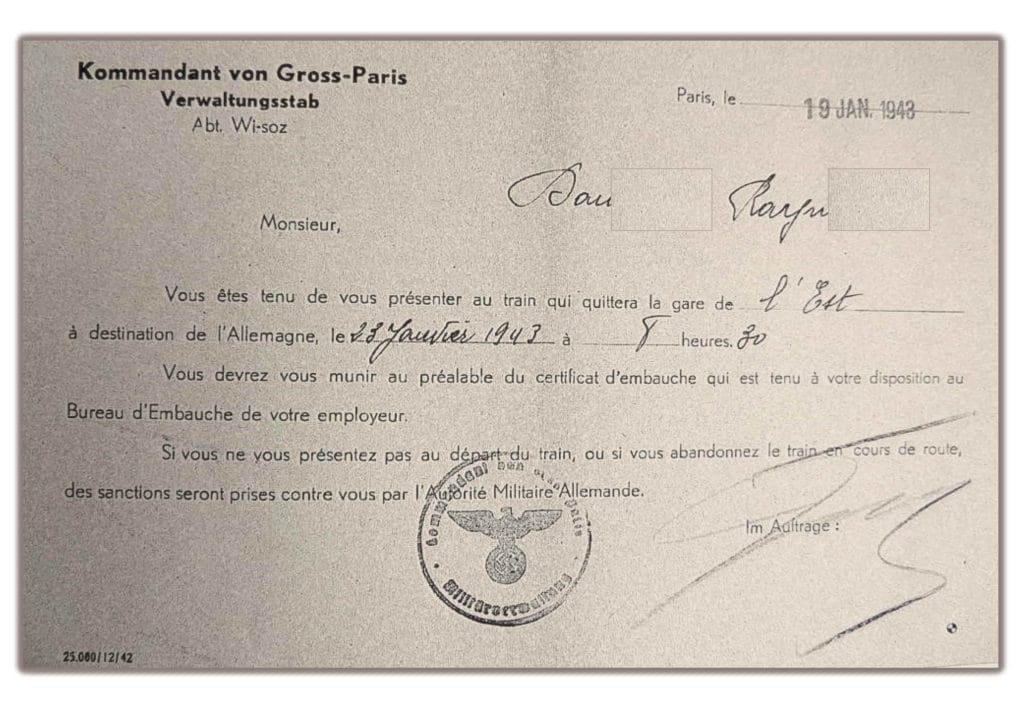

Le Service du Travail Obligatoire (STO) a pour objectif, au cours de l’occupation de la France par les Allemands, la réquisition de plusieurs centaines de milliers de travailleurs français, rapidement transférés en Allemagne. Selon les nazis et leurs collaborateurs vichystes, les jeunes Français doivent fournir de la main-d’œuvre de qualité et participer à l’effort de guerre de l’Allemagne dont les troupes subissent des revers sur le front de l’Est.

Après le peu de succès, en 1942, de la Relève (150 000 ouvriers spécialisés envoyés en Allemagne en échange du retour de 50000 prisonniers de guerre), l’Occupant se montre de plus en plus exigeant. Le 16 février 1943, Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, instaure alors le Service Obligatoire du Travail (SOT). À l’abréviation SOT, qui engendre des quolibets, est substituée celle de STO (Service du Travail Obligatoire). Le régime de Vichy, une fois de plus, devance les exigences de l’Occupant. Contrairement aux autres Européens sous domination nazie, les travailleurs français sont requis par une loi de leur État et non par une ordonnance allemande.

Pris de panique par ce qu’ils qualifient de « déportation », les jeunes s’adressent aux résistants qui leur fournissent faux papiers, filières et planques.

Les demandes du nazi, Fritz Sauckel, en charge du STO, s’amplifient. Surnommé le « négrier de l’Europe » pour avoir planifié des transferts, vers l’Allemagne, de travailleurs issus de tous les pays occupés par Hitler, il se heurte à sa hiérarchie qui ne le suit plus. Les dirigeants nazis en France craignent l’assèchement de l’économie française, dont ils profitent, et redoutent le mécontentement de la population.

À partir de l’été 1943, parmi les 200 000 jeunes Français réfractaires au STO, environ 50 000 d’entre eux choisissent le combat clandestin et rejoignent de nouvelles structures, les maquis.

La Résistance va rencontrer aux yeux d’une grande partie de la population une audience et une légitimité indiscutables.

Cristina Boïco, responsable du service de Renseignement FTP-M.O.I. en zone nord conçoit un attentat contre le SS Julius Ritter, délégué de Fritz Sauckel et responsable du STO en France. Ritter est abattu le 23 septembre 1943 par une équipe dirigée par Missak Manouchian et composée de Léo Kneler, Marcel Rayman et Celestino Alfonso.

Le 25 février 1944, les locaux parisiens du Commissariat général au Service du travail obligatoire à Paris sont incendiés et 200000 fiches de travailleurs disparaissent en fumée.

On estime à 1 500 000 le nombre de Français réquisitionnés du STO, prisonniers de guerre et volontaires à avoir fourni de la main d’œuvre à l’Allemagne. La France, en raison du zèle du régime de Vichy, est le troisième fournisseur de main-d’œuvre forcée en Allemagne nazie, devancée seulement par l’URSS et la Pologne.

Le 16 octobre 2008 en France, les anciens travailleurs requis du STO sont déclarés officiellement « victimes du travail forcé en Allemagne nazie ».

Références :

— Arnaud Patrice, 2010, Les STO. Histoire des Français requis en Allemagne nazie, Paris, CNRS Éditions. Réédition, collection, 2014, Paris, Biblis

— Spina Raphaël, 2017, Histoire du STO. Ed. Perrin